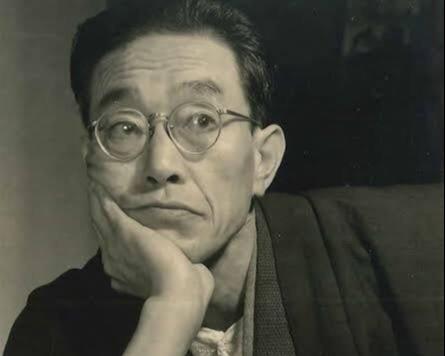

まち歩きガイド ~昭和の東京を歩く ユーモア小説家・獅子文六(前編)~

獅子文六は、戦前〜戦後にかけて活躍した昭和の流行作家です。発表する作品が続々と映像化され、その世相を反映したユーモアたっぷりの作風は、多くの日本人の心を掴みました。

ところで、5月の大型連休を「ゴールデンウィーク」と呼ぶようになったきっかけが、獅子文六の長編小説『自由学校』にあることをご存じでしょうか。

昭和26年5月5日に、映画会社の松竹と大映が『自由学校』を原作とした映画を同時公開したところ、その年の映画館来場者数が正月を大きく上回り、そこに商機を見出した大映の役員がこの連休をゴールデンウィークと名付けたのです。

文六は、戦時中に軍部からの依頼を受けて『海軍』を、戦後はNHK朝の連続テレビ小説第1回目の原作となった自伝的小説『娘と私』を発表するなどして、激動の昭和に寄り添い続けました。近年、昭和レトロの雰囲気が再評価され、絶版となっていた小説や随筆が続々と復刻されているのですが、ミヤギのある日本橋周辺は登場頻度が高く、ドタバタ喜劇を繰り広げるチャーミングな若者達の描写に深みを与えています。

中でも日本橋兜町を舞台とした小説『大番』は、当時のサラリーマンに一攫千金の夢を与え、4回も映画化されるほどの社会的大流行となりました。

『大番』は四国の田舎から上京し、株屋の小僧として拾われた「ギューちゃん」こと丑之助が、持ち前の勘の良さと愛嬌を武器に相場師として成り上がっていく、日本の経済小説の原点となった作品です。物語は兜町が証券市場の中心であった戦前から始まり、かつて兜町のシンボルだった旧東京証券取引所ビルの施工中の様子や、平成11年に閉鎖された立会場の活気ある風景が描かれています。

昭和26年5月5日に、映画会社の松竹と大映が『自由学校』を原作とした映画を同時公開したところ、その年の映画館来場者数が正月を大きく上回り、そこに商機を見出した大映の役員がこの連休をゴールデンウィークと名付けたのです。

文六は、戦時中に軍部からの依頼を受けて『海軍』を、戦後はNHK朝の連続テレビ小説第1回目の原作となった自伝的小説『娘と私』を発表するなどして、激動の昭和に寄り添い続けました。近年、昭和レトロの雰囲気が再評価され、絶版となっていた小説や随筆が続々と復刻されているのですが、ミヤギのある日本橋周辺は登場頻度が高く、ドタバタ喜劇を繰り広げるチャーミングな若者達の描写に深みを与えています。

中でも日本橋兜町を舞台とした小説『大番』は、当時のサラリーマンに一攫千金の夢を与え、4回も映画化されるほどの社会的大流行となりました。

『大番』は四国の田舎から上京し、株屋の小僧として拾われた「ギューちゃん」こと丑之助が、持ち前の勘の良さと愛嬌を武器に相場師として成り上がっていく、日本の経済小説の原点となった作品です。物語は兜町が証券市場の中心であった戦前から始まり、かつて兜町のシンボルだった旧東京証券取引所ビルの施工中の様子や、平成11年に閉鎖された立会場の活気ある風景が描かれています。

テレビドラマ版で「ギューちゃん」を演じたのは、寅さんで有名になる前の渥美清さんでした。映画もドラマもソフト化されていないのが残念ですが、原作には「ギューちゃん」が上京してすぐ人形町で遊び歩くシーンがあるので、ひょっとすると、かつての人形町の姿も映っているかもしれませんね。